岩国市史

吉川広家相続〜関が原直後

岩国徴古館 岩国市史編纂所 昭和32年(1957年) 編集

第二部 藩政時代の岩国

第三編 社会

第三章 市内各地区の概要

25頁

操作法: ページ縮小図を押すと拡大ページになり両端を押すと頁めくりです。拡大後、枠外周辺を押すと閉じます。

-

第三章 市内各地区の概要

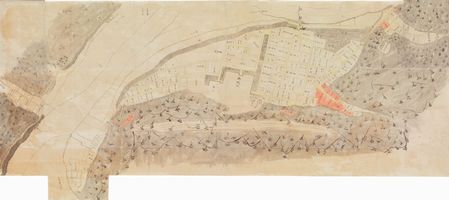

第一節 麻里布地区

装束

単ページ

-

装束浜は寛文七(1667)年、戸数は二軒で享保十一(1726)年の調べでは二十二軒である。

装束の地名の由来は、大内氏の祖である琳聖太子が岩国の庄、和木の浦に船を着け上陸して装束を

整えたとの説がある。樋口善蔵が文政・天保(1830)年頃、装束開作十九町歩を行った

単ページ

-

室木

吉川氏入封以前は、海に面した山沿の漁村であった。

岩国藩による前縄・中縄・向縄の干拓を手はじめに、大開作、五本松開作、麻里布新開作、

竪石開作、南北開・北沖開と開作が進められ藩政末期には二百町歩近い田畑・塩田が生まれた。

また、寛文十一(1671)年、浦が浜に船蔵十一軒が作られ造船施設が備わった。

当地には古くから石風呂があり、藩主別邸が造られた事などから保養地にもなった。

享保十一(1726)年の調べで家数二百六軒、人口千二百二十五人であった。

今津

今津は行政上、地方、町方、船手組屋敷の三地区に分けられていた

単ページ

-

吉川氏入封当時、地方は山沿の小村であったが、室木開作で平地が拡がった。

また、町方は今津町と称している。船手組の屋敷は川沿いの地区にあった。

単ページ

-

第二節 川下地区

中津

中津は門前川と今津川が作る扇状地にできた村である。

単ページ

-

吉川氏入封当時、中津村は下向下・えいが鼻までで、それ以東は藩政時代に干拓した。

享保十一(1726)年の調べで家数二百六十三軒、人口千五十一人であった。

車

中津にいた加陽浄全が中津境の川に水車をかけていた事から、この地を車と称したと言われている。

車村も大部分は藩政時代に干拓された土地である。

享保十一(1726)年の調べで家数百三十九軒、人口六百四十二人であった。

単ページ

-

小今津

今津の川向こうなので向今津ともいう。大今津は今津で、小今津は向今津のことである。

ここも大部分、藩政時代の干拓地である。

享保十一(1726)年の調べで家数百三十六軒、人口六百八十五人であった。

第三節 岩国地区

錦見

単ページ

-

錦見の地名は天智天皇が筑紫に行く途中、この地を詠んだ句に由来すると言われている。

錦見は城下町の中心で侍屋敷・町屋敷が営まれたところであるが地方も相当存在した。

地方には市がたち、また城前の地名は大内氏の家臣弘中三河守隆兼の居城が有ったことによる。

弘中隆兼は厳島合戦で討死しており、この城は廃止された。関所山にも城があったので城山と呼んでいる。

厳島合戦の後、毛利氏の武将桂兵部丞元親の居城であった。

元和九(1623)年、この付近まで大船が出入りしていたとの記述が残っている。

享保十一(1726)年の調べで錦見地方には、家数二百七十六軒、人口千四百五十人が住んでいた。

錦見町は、玖珂町・柳井町・米屋町・塩町・材木町・魚町・豆腐町・新小路町の総称である

単ページ

-

玖珂町は、町割り当初、玖珂本郷の商人を移住させて開いた町である。

柳井町も柳井津の商人を移して構成した町で、米屋町は商品の名でつけ町名である。

単ページ

-

元禄時代まで侍屋敷と町方の区域を明確にするため木戸門があった。

各町の長さ・家数は享保年間に調査された。

単ページ

-

享保十一(1726)年の調べで、町方総人口二千九百六十九人であった。

本町頭に高札場が設けられ、田畑・切支丹・忠孝・毒薬・駄賃などの高札が掲げられていた。

町内辻々8箇所に火番小屋があった。

侍屋敷地区は、大明小路から善教寺小路、新小路、木戸門までの十一町余が岩国城下の幹線道路であり、

周辺に侍屋敷が建ち並んでいた。大明小路の由来は、日光寺西隣の桂栄八屋敷に山伏の諦明院がおり、

この者の名前から、諦明小路と呼び始めた。

単ページ

単ページ

単ページ(原)

-

大明小路の裏街に山手小路がある。大明小路と山手小路に直角に交わる横筋に、上の谷などがある。

単ページ

-

享保十六(1731)年の調べで、本屋敷七百十四軒。内訳は御用屋敷四軒、諸士・足軽屋敷が六百二十軒、

寺社屋敷十九軒、上級武士の下屋敷六十二軒、的場1軒、屋敷外八軒となっている。

御用屋敷は、蔵屋敷、御会所、鷹部屋、上り屋(未決囚の留置所)である。

単ページ

-

横山

横山は千石原・上口・下口・川原町・万屋谷の五地区よりなる。

上口・下口は堀で囲い北側を上口、南側を下口と称しており御館があった。

単ページ

-

御蔵元、軍法屋、馬屋、武具庫・鍛冶屋・作事役所・馬場などがあった。

単ページ

-

縦小路には白山小路、中小路、下口小路、大下口があり、横小路には山手小路、

さかしま小路などがある

千石原には本屋敷三軒、門番所・口屋(諸物資の移動運搬を取り締まる番所)・山守屋敷(城山守監人の屋敷)、

下屋敷二十軒、多門(足軽の共同居住建築)四軒であった。

川原町は土手沿いの町で、慶安元年(1648年)に町割りが始まる。

単ページ

単ページ

単ページ(原)

-

川端に船着場が設けられ、今津との間で旅客や物資の搬送が行なわれていた。

万屋谷は下口門外の谷で、近乃森稲荷神社の山側に広がっており

享保十六(1731)年の調べで、諸志屋敷十四軒、下屋敷五軒、寺(極楽寺)1軒、多門(足軽長屋)二軒が建っていた。

また、上口土手外の地を蓼原と称し、現在は錦城橋下の駐車場、広場である。ここは

出陣勢揃いの場所であり、藩主の葬礼場、的場、馬場が設けられたこともある。ここの竹やぶは入封後に植えられ

山城八幡の竹を移植したと伝えられる

川西

川西は旧名を向棚井といった。道路沿いの東が町方、北側の谷々が家中屋敷、南側が地方になっている。

単ページ

-

享保十一(1726)年の調べで、町方人口四百六十一人、家数八十七軒である。

享保十六(1731)年の調べで、家中地区に御用屋敷三軒、諸士屋敷百二十九軒、下屋敷四十二軒、寺四軒である。

御用屋敷は蔵屋敷、城山山守番所があった。

平田

ここには入野・中山・平田・大応・天池等の地名があるが入封当時、天池付近まで海であった。

潮田開、森本屋開、尾沖開、天池沖開などで農地・屋敷が広がってきた

享保十一(1726)年の調べで、地方人口四百五十三人、家数百十軒であった。しかし、平田には

足軽屋敷が若干あった。

単ページ

-

第四節 愛宕地区

牛野谷

享保十一(1726)年の調べで、地方人口二百二十五人、家数五十九軒であった。

単ページ

-

門前

喜楽寺という大きな寺があり門前の町として発達したが、ある日、寺を破却して芸州吉田に移転した。

尾津の平地は全て藩政時代の干拓による。

尾津の山際は江戸時代中期まで海岸であり景勝地であった。海上に蜃気楼が現れることがあり、

また3大奇岩の旧跡が残っている。

単ページ

-

享保十一(1726)年の調べで、人口四百四十二人、家数百二十七軒であった

第五節 灘地区

海道路

天池と海道路は同じ場所である。海道路村は大部分農民であるが、郷カ崎は芸州能地より

移転してきた漁夫の村である。

単ページ

-

享保十一(1726)年の調べで、人口六百八人、家数百四十一軒であった。郷カ崎は蜃気楼が見える所だ。

藤生

藤生は海道路の浦続きで南に接している。文化年間に中潮田開が行われた。

その昔、長者屋敷に藤があったので藤生と呼ばれるようになったとの説がある。

享保十一(1726)年の調べで、人口四百八十七人、家数百十軒であった。

黒磯

黒磯は藤生の浦続きで南に接している。浜辺が黒いので黒磯と称したという。

茶屋ガ浜という地名があるが、これは吉川広家公が通津に隠居したとき、往来の便を図るため

茶屋三軒を建てたことに由来する。

単ページ

-

享保十一(1726)年の調べで、人口四百五人、家数八十八軒であった。

青木

青木は黒磯の浦続きで南に接している。

享保十二(1727)年の調べで、人口三百四十三人、家数七十二軒であった。

保津

保津は青木の浦続きで南に接している。昔、瀬戸内海には海賊がいて海岸の村を襲うので

松山という丘の上に屋敷を構えて海賊に備えた。

享保十二(1727)年の調べで、人口二百三十人、家数四十九軒であった。

第六節 柱島地区

柱島本島

柱島は今津川口から南方八海里にある群島の総称である。

単ページ

-

藩制時代、本島と端島のみに田畑人家があった。

享保十一(1726)年の調べで、人口五百五人、家数八十九軒であった。

岩邑志によると平家謀反が露見して俊寛僧都・丹波少将成経・平判官康頼が鬼が島に流刑になったが、

実は柱島に流されたという俗説がある。

端島

享保十一(1726)年の調べで、人口八十二人、家数二十三軒であった

単ページ

-

諸島

岩国藩が所有する無人島である

単ページ

目次

目次 prev

prev HOME

HOME