概要

関が原の戦後、慶長5年(1600年)10月には家臣団が、慶長6年(1601年)には吉川広家が周防岩国に赴任した。

京都にいた吉川広家は海路、周防岩国の由宇に上陸し、母や側室たちは月山富田城から陸路、周防岩国由宇に移動した。

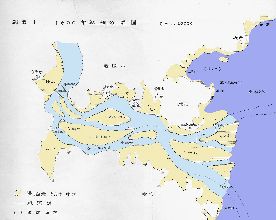

周防岩国は山林が97%の辺境地で、当時の岩国川下流域は川が氾濫して沼、湿地帯、中洲が広がっていた。

出雲で既に徴収した年貢米の返納や、家康からの城普請の手伝いなどで資金が不足したため、

京都・大阪の商人から多額の借金をした負からの出発である。

吉川広家は由宇に2年間滞在して、所領運営方針を次のようにたてた。

(1)豊臣恩顧の武将が多く戦乱が続くと考え、防衛優先で三方向を川に囲まれかつ、西国街道を見下ろす横山に城を築く

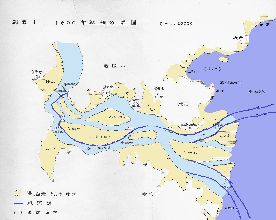

(2)岩国川の氾濫に備えて強固な堤防を構築し、下流域、及び扇状地、海岸を干拓して居住地、農地を造成する

(3)横山に重臣と役所施設を建築し、岩国川の対岸に中・下級武士の屋敷を造成する。

(4)横山の重臣と家臣団は岩国川(錦川)で隔てられるので橋を架け、城下町を構成する

(5)山間部には米ができないので山林に楮、三椏を植え、和紙産業を興すなど特産品を作る。

歴代藩主はこれらを実行して国力増強に努めた。

-

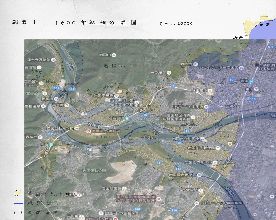

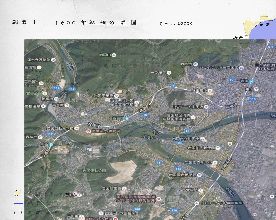

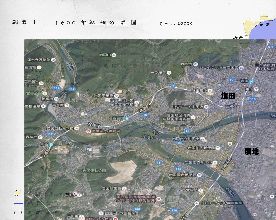

岩国市中心エリア。

現在見えている平地は1600年当時、全て沼、湿地帯、中州、干潟、遠浅の海で 大部分は干拓で造成した。 -

岩国城

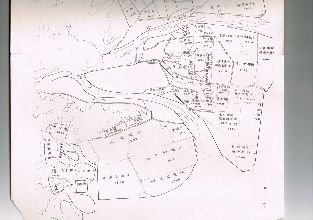

三方を川に囲まれ、西国街道を見下ろす場所にある。広島県との境に小瀬川が流れ、岩国川(錦川)と共に 大きな外堀になっている。錦川下流は海が迫っており山を通る西国街道が幹線道路であるが、 小瀬川と岩国川の間は特に狭い隘路になっており上から弓矢・鉄砲を撃ち込むには最適の場所だ。 幕末、第二次長州征伐では幕府軍5万が小瀬川に迫ったが見通しのよい丘の上から射程の長い ミニエー銃で小瀬川を渡る士卒を倒したので幕府側は総崩れになり小瀬川を渡河することなく撤退した。 ミニエー銃は200m先のコインを射抜く精度があり、鎧兜で重装備の幕府軍は格好の的になった。 - 1600年初期の岩国

-

現在の川筋

堤防を造り、川の流れを変えている - 現在の岩国市の航空写真を重ねた

- 横山の対岸、現在岩国観光ホテルがある付近数100mに渡り強固な堤防を構築し中州を埋め、中・下級武士の屋敷を造成した

- 岩国川(錦川)下流にも堤防を築き、造成した土地に塩田や農地をつくった。目の前の海に漂着した仏像を安置している山裾の寺(山手町)や、 夜間の船舶航行を援ける常火塔が今も残る寺(川西)がある。

- 山麓にある寺が当時の海岸線で、現在の中央フード山手店が中洲の端で、東側の岩国市役所や岩国駅はまりふ浦と呼ばれる海の中だった。 岩国市役所は海抜2mなので4〜5mの厚さで埋めたようだ

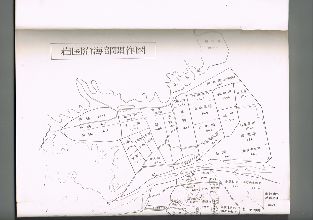

- 塩田や農地を造成

- 川下・尾津開作

- 山手・麻里布開作

- 山手・麻里布・川下・尾津・平田開作

参考文献

岩国市史

岩国徴古館 岩国市史編纂所 編集岩国市 昭和32年(1957年)6月 発行(非売品)

発起人 第三代岩国市長 津田弥吉

発行者 当時の岩国市長 土肥京一

編集者 瀬川秀雄(文学博士)、桂、村上、香川

注 岩国市史は現在でも岩国徴古館 岩国市史編纂所が編集・発行している。参考にした岩国市史は昭和32年発行のもので、

岩国市の歴史は「岩国市史」以上に詳しいものはない。

本出版物は行政機関が編集したもので、岩国市の礎を築いた吉川家の歴史や行政を後世に伝えており、岩国市民への

公告の意味があり、また著作権の記載がなく非売品である。発効日から50年を経過しており原文を掲示します

操作法:ページ縮小図を押すとページが拡大します。拡大後、周辺の黒い部分を押すと閉じます。