| 17世紀、世界に木製アーチ橋はなかった |

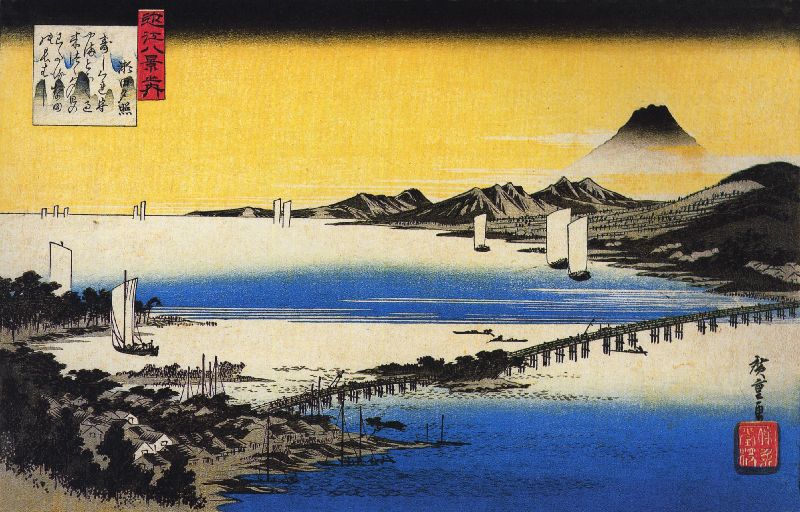

17世紀の橋

柱橋

桁橋

太鼓橋

石橋

刎橋

当時の柱橋

柱橋は伝統的な橋であったが、洪水の激しい錦川に柱橋を架けても流失したと記録に残っている。 当時の人の苦悩が偲ばれる。

京都の宇治橋

| 京都の宇治橋(うじばし)は、646年(大化2年)に初めて架けられたという伝承のある、京都府宇治市の宇治川に架かる橋である。 「瀬田の唐橋」と「山崎橋」と共に、日本三古橋の一つに数えられる | |

| クリックで拡大 |

伊勢神宮の宇治橋

| 伊勢神宮は、三重県伊勢市にある神社。20年置きに架け替える。「伊勢神宮」は通称であり、正式名称は「神宮」。神社本庁の本宗である。 | |

| クリックで拡大 |

瀬戸の唐橋 (奈良時代)

| 最初に架けられた橋は両岸に生えていた大きな藤の木を利用したつり橋で、景行天皇(日本武尊の父)の時代に丸木舟を横に何艘も並べ、 藤や葛のツタで絡めた搦橋が架けられた。 東海道・東山道(中山道)方面から京都へ向かうには、琵琶湖を渡る、琵琶湖から流れ出る瀬田川を渡る必要がある。 瀬田川にかかる唯一の橋であった瀬田の唐橋は京都防衛上の重要地であったことから、古来より「唐橋を制する者は天下を制す」と言われた。 | |

| クリックで拡大 |

京都 渡月橋(平安時代)

| 承和年間(834年 - 848年)に僧、道昌が架橋したのが始まりとされ、現在の位置には後年に角倉了以が架けたとされる。 亀山上皇が、橋の上空を移動していく月を眺めて「くまなき月の渡るに似る」と感想を述べたことから渡月橋と名付けられた。 | |

| クリックで拡大 |

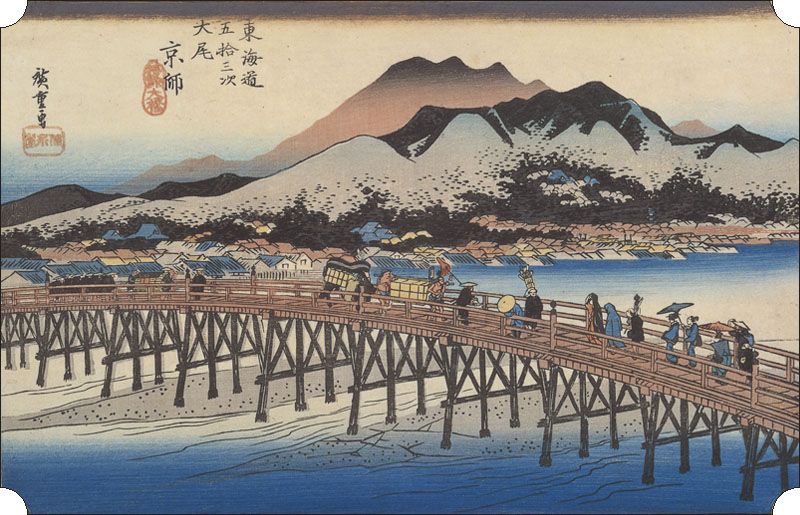

京都 三条大橋 (安土・桃山時代)

| 三条大橋(さんじょうおおはし)は、京都市にある三条通の橋。鴨川に掛かっている。 橋が架けられた時期は明らかではないが天正18年(1590年)、豊臣秀吉 の命により五条大橋と共に増田長盛を奉行として石柱の橋に改修された。 | |

| クリックで拡大 |

岩手県 盛岡 上の橋 1609年 (江戸時代初期)

| 盛岡城下(もりおかじょうか),中津川(なかつがわ)にかかる上ノ橋(かみのはし)と中ノ橋(なかのはし)の欄干(らんかん)につけられた青銅鋳物擬宝珠36個のうち, 上ノ橋の18個が国の重要美術品に認定されています。また,あとの擬宝珠は,中ノ橋が洋式架橋された1912年(大正元年)11月に下ノ橋に移され, 市の有形文化財に指定されています。 | |

| クリックで拡大 |

長野県 松本城 埋橋 (江戸時代初期)

| 石川数正は息子康長とともに小笠原貞慶が手をつけた城郭の整備と城下町の拡充に着手します。その様子を『信府統記』は次のように記しています。 「数正は二の曲輪に慰み所をつくり城普請を催す。康長は父の企てた城普請を継ぎ天守を建て、総堀を浚い幅を広くし、岸を高くして石垣を築き、 渡り矢倉を造り・黒門・太鼓門の門楼をたて、塀をかけ直し、三の曲輪の大城戸を門楼にした。総堀の周りの塀は大方たち、 城内の屋形も修造した。郭内には士屋敷を建て、郭外にも士屋敷を建てた。」 | |

| クリックで拡大 |

島根 松江大橋 慶長13年(1608)(江戸時代初期)

| 大山寺縁起によると、南北朝時代には当地に白潟橋という橋が架かっていたとされる。関ヶ原の戦いのころには、カラカラ橋という竹の橋が架かっていた。 1607年、堀尾吉晴が松江城建築のために架橋工事を始め、翌年、初代にあたる153mの木の橋が完成する。」 | |

| クリックで拡大 |

当時、神社仏閣の桁橋

京都 大原野神社 橋 (奈良時代)

| 延暦3年(784年)に桓武天皇が長岡京へ遷都した際、桓武天皇の后の藤原乙牟漏が藤原氏の氏神である奈良春日社の分霊を勧請して、 しばしば鷹狩を行っていた大原野に祀ったのに始まる。嘉祥3年(850年)、藤原冬嗣を祖父に持つ文徳天皇が社殿を造営した。 | |

| クリックで拡大 |

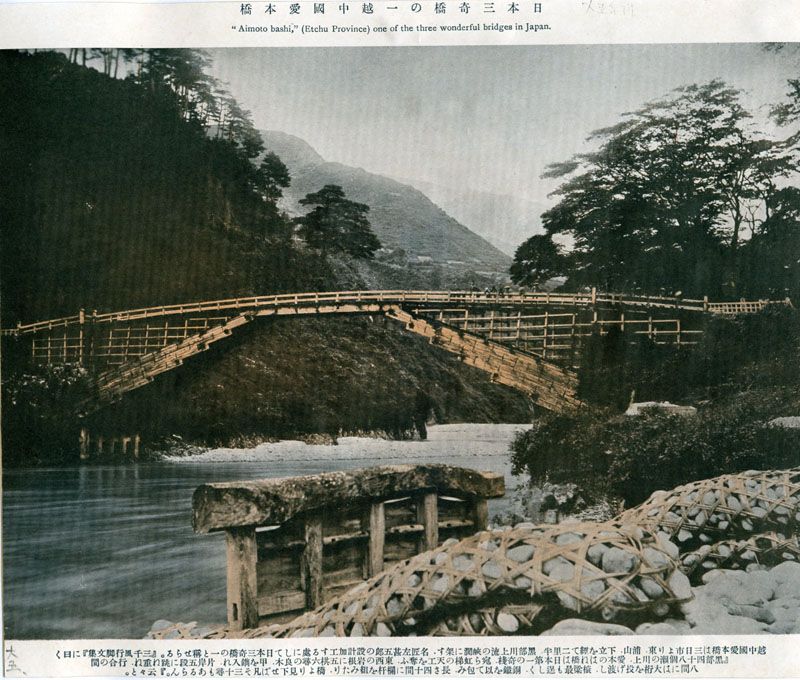

栃木県 日光 神橋 (奈良時代末)

| 室町時代の旅行記( 「回国雑記」、「東路の津登」 )。 「文明十八年(1486)に来晃の記事。 「東路の津登」=連歌師、柴屋軒宗長が記した紀行文。永正六年(1509)に 来晃の記事。 当時既に広く認知された橋で、 橋脚のないはね橋形式であったことが窺い知れる。 | |

| クリックで拡大 |

大分県 宇佐神宮 呉橋(1301年以前)

| 呉橋(くれはし)は、大分県宇佐市南宇佐の宇佐神宮西参道にある屋根付きの木造橋。日本百名橋の一つ。 | |

| クリックで拡大 |

長野県 満願寺 お経橋(室町時代)

| 参道入口に架かる長さ10m・幅2.5mの木橋を「微妙橋」とも「お経橋」とも言う。橋板の裏側に経文が書かれており、この橋を渡る際にはお経を唱えなくてはならないとされる。 この橋には屋根がついている | |

| クリックで拡大 |

福島県 鶴ヶ城 廊下橋(室町時代)

| 鶴ヶ城は、足利義満の時代に葦名氏が東黒川館を築いたのが始まりと云われ、その後、蒲生氏郷が七層の立派な天守閣を築き、加藤時代に現在のような五層の天守閣になりました。 加藤時代以降は裏口のような扱いになりましたが、蒲生時代までは、廊下橋の架かっているこちらのほうが鶴ヶ城の正面入口だったそうです。 葦名時代には廊下に屋根が付いていたらしく、廊下橋の名の由来はそこにあり、加藤時代に廊下を壊して橋だけにしてしまったという事です。 | |

| クリックで拡大 |

長野県 塩野神社 神橋(室町時代)

| 塩田平の南に聳える独鈷山の麓、独鈷山を水源とする塩野川のほとりに鎮座している。境内前に、独鈷山登山口があり、そこに当社の鳥居が建っている | |

| クリックで拡大 |

香川県 金比羅 鞘橋 寛永元年(1623年)(江戸時代初期)

| 鞘橋(さやばし)は、琴平町を流れる金倉川に架かる橋。銅ぶき、両妻唐破風(りょうづまからはふう)、上屋根千鳥破風の屋根付橋である。 | |

| クリックで拡大 |

当時、神社仏閣の太鼓橋

新潟県 弥彦神社 玉ノ橋 711年

| 彌彦神社古記録によると、和銅4年(西暦711年)勅命により宮殿が改められた境内建造物の中に、御池「玉の橋」が記載されています。 その中で古くから参道中程に神様が渡る橋「御神橋」があり、室町時代の境内古絵図にも描かれています。 | |

| クリックで拡大 |

京都 下鴨神社 輪橋 (平安時代)

| 下鴨神社の歴史は古く平安京が造営される遙か以前から神聖な場所だったのです。 | |

| クリックで拡大 |

三重県 金剛証寺 太鼓橋(平安時代)

| 創建は6世紀半ば、欽明天皇が僧・暁台に命じて明星堂を建てたのが初めといわれているが、定かでない。 平安時代の825年(天長2年)に空海が真言密教道場として当寺を中興したと伝えられている。 | |

| クリックで拡大 |

青森県 恐山 太鼓橋 (平安時代)

| 東北では「人は死ぬとお山(恐山)へ行く」と信じられているが、死ぬとこの三途川を渡って向こうに行く、ということ | |

| クリックで拡大 |

神奈川県 鶴岡八幡宮 太鼓橋(鎌倉時代)

| 鶴岡八幡宮の太鼓橋は、1182年(寿永元年)、源平池が造営されたときに架けられたものと考えられている。将軍家が鶴岡八幡宮に参拝するときは、この橋で輿を下乗したという。 当時は朱塗りの板橋であったことから、「赤橋」(あかはし・あかばし)と呼ばれていた。鎌倉の古絵図にも「赤橋」と記されている。 | |

| クリックで拡大 |

神奈川県 称名寺金沢文庫 太鼓橋(鎌倉時代)

| 称名寺庭園は、鎌倉中期に文学好きだった北条実時が六浦荘金沢の居館内に建てた持仏堂(阿弥陀堂)がその起源と言われています。 その後、北条実時の孫・金沢貞顕(さがかね)が平泉の毛越寺をモデルに金堂や庭園などを造営しました | |

| クリックで拡大 |

愛媛県 弓削神社 太鼓橋(室町時代)

| 室町時代に創建されたと伝えられる弓削神社。社殿を囲む弓削池には屋根付き橋として知られる「太鼓橋」が架けられています。 この橋が参道となって、神社の氏子が地域の五穀豊穣を祈る「日参り信仰」が今も続けられてします。 | |

| クリックで拡大 |

岐阜県 永保寺 無際橋(室町時代)

| 永保寺(えいほうじ)は、岐阜県多治見市にある臨済宗南禅寺派の寺院。山号は虎渓山(こけいざん)。 雲水の修行道場(僧堂)である虎渓山専門道場を併設している。 | |

| クリックで拡大 |

広島県 厳島神社 反橋(室町時代)

| この反橋には現存する最古の擬宝珠(ぎぼし)が付いており、そこには弘治3年(1557年)に毛利元就・隆志元が造営した旨の銘があります。 反橋は、昭和26年には床板や桁の一部と支柱の根継ぎなどの修理が行われ、今も美しい姿を保っています | |

| クリックで拡大 |

長野県 諏訪大社 下馬橋(室町時代)

| 社頭から真直ぐ800m程伸びる道路はかつては春宮の専用道路で、下社の大祝金刺一族を始め多くの武士達が流鏑馬を競った馬場でした。途中の御手洗川に架る下馬橋は室町時代の建立ですが、 建築様式は鎌倉時代のもので1730年代の元文年間に修築されましたが、下社では最も古い建物で遷座祭の折に神輿はこの橋を渡ります。 | |

| クリックで拡大 |

福岡県 大宰府天満宮 太鼓橋 (安土・桃山時代)

| 菅原道真公御神忌一千百年大祭を迎えた大宰府天満宮の境内にある「心」の文字をかたどったと云われる心字池に架かる橋。 心字池には、太鼓橋・平橋・太鼓橋の順に3つの橋が架けられている | |

| クリックで拡大 |

和歌山県 丹生都比売神社 太鼓橋 (江戸時代初期)

| 丹生都比売神社境内入口にある太鼓橋は淀君の寄進と伝わる。その姿は美しく舞楽曼荼羅供の装束にも描かれている。 | |

| クリックで拡大 |

大阪府 住吉大社 太鼓橋 (江戸時代初期)

| 住吉の象徴として大変有名で太鼓橋 (たいこばし) とも呼ばれ石の橋脚は慶長年間に淀君が奉納したものであるといわれております。 昔は、この橋の近くまで波が打ち寄せられていたそうです。 | |

| クリックで拡大 |

茨城県 筑波山神社 御神橋 寛永10年(1633年)(江戸時代初期)

| 切妻造(きりづまづくり)小羽(おば)葺(ふき)屋根付(やねつけ)(間口は約1.8m 奥行は約7m)の構造をしています。 1633(寛永10)年11月徳川三代将軍家光公により寄進されました。 1703(元禄15)年6月徳川五代将軍綱吉公により改修され、今に至ります | |

| クリックで拡大 |

東京 亀戸天神 太鼓橋 正保元年(1644年)(江戸時代初期)

| 東京都の江東区亀戸には、菅原道真(845 - 903)を祀る亀戸天神社がある。 朱塗りの欄干の橋は、太宰府天満宮の太鼓橋を模して作られたとされる男橋で、この橋に続いて平橋、さらにもう一つの太鼓橋である女橋が続く。 | |

| クリックで拡大 |

当時の石橋

大分県 宇佐神宮 5基の石橋(鎌倉時代)

| 大分県は全国で最も石橋が多い地域であるが、中でもこの宇佐市院内町には75基もの石橋が残されており、うち、アーチ橋(めがね橋)は64基と日本一を誇っている。 この地に石橋が多い理由はいくつかある。一つは院内町の地形は深い渓谷を形成しており、その流れも急であるため、住民は頑丈で流されない石橋を必要としたこと。 二つ目は石橋作りに必要な材質となる石が豊富に採石できた | |

| クリックで拡大 |

京都 曼殊院 石橋(鎌倉時代)

| 曼殊院門跡は洛北屈指の名刹である。門跡というのは、皇室一門の方々が住職であったことを意味し、勅使門の両側の塀に残る五本の白い筋はその格式を今に伝えるものである。 | |

| クリックで拡大 |

京都 西芳寺(苔寺)石橋(室町時代)

| 奈良時代、行基の開創と伝えられる古刹で、暦応2年(1339年)に造園にすぐれた夢窓国師が復興した。 | |

| クリックで拡大 |

京都 臨済宗妙心寺派大本山 妙心寺 石橋(室町時代)

| 天龍寺の地には平安時代初期、嵯峨天皇の皇后橘嘉智子が開いた檀林寺があった。その後約4世紀を経て荒廃していた檀林寺の地に後嵯峨天皇(在位1242年 - 1246年)と その皇子である亀山天皇(在位1259年 - 1274年)は離宮を営み、「亀山殿」と称した。 | |

| クリックで拡大 |

沖縄県 円覚寺 放生橋(室町時代))

| 円覚寺は尚眞王が1492年に創立した歴代王家の菩提寺で鎌倉の円覚寺に倣って七堂伽藍が整備されたという。 戰前には放生橋を含む九棟が国宝に指定されていたが、今次大戦で木造建築はすべて燒失し放生橋だけが殘された。 | |

| クリックで拡大 |

沖縄県 首里 天女橋(室町時代)

| 朝鮮から贈られた方冊藏経を納めるため円覚寺の前方に円鑑池を掘り、中之島を造って経蔵が建てられたが、この中之島へ架け渡された橋が当時観蓮橋と呼ばれた天女橋である。 高欄付き石造單アーチ橋で中央アーチ上の床面を高くし、中国南部に多い駝背橋の形式をとっている。 | |

| クリックで拡大 |

東京 小石川 後楽園 円月橋 (江戸時代初期)

| 円月橋は後楽園内の旧神田上水跡に架かる橋で、水戸藩主徳川光圀の命により、明の儒学者朱舜水が設計した我が国初の石造アーチ橋です。 | |

| クリックで拡大 |

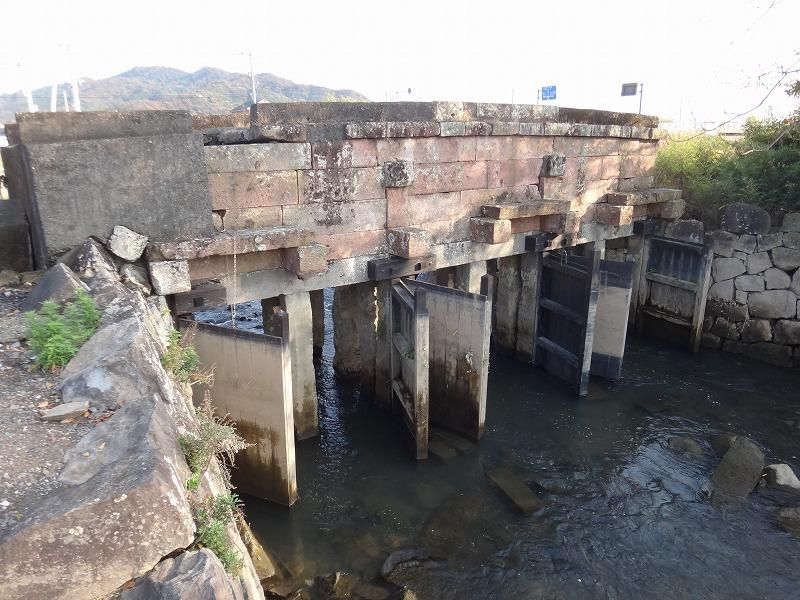

熊本県 井樋橋水門 慶長13年(1608)(江戸時代初期

| 加藤清正が緑川の治水かんがい用に構築した水門。現在も当時のままの形で機能をはたしている。 | |

| クリックで拡大 |

長崎 眼鏡橋 寛永11年(1634年)(江戸時代初期)

| 1634年(寛永11年)興福寺の2代目住職、黙子如定(もくすにょじょう)が架けた。1648年(慶安元年)の洪水で損壊するが、平戸好夢が修復している | |

| クリックで拡大 |

愛知県岡崎 伊賀八幡宮 神橋 寛永13年(1636年)(江戸時代初期)

| 寛永13年境内が整備された際、架けた。幕府作事方御大工鈴木長次が木橋の工法を取り入れて造りました。 | |

| クリックで拡大 |

滋賀 多賀大社 太閤橋 寛永15年(1638年)(江戸時代初期)

| 太閤の寄進で築造したが、寛永15年、現在のものに再建した | |

| クリックで拡大 |

岐阜 南宮大社 輪橋 寛永19年(1642年)(江戸時代初期)

| 岐阜県垂井の町の南西にある美濃一宮の南宮大社に架かる重要文化財の石橋。架設は寛永19年 | |

| クリックで拡大 |

石川県 尾山神社 図月橋 寛永19年(1642年)(江戸時代初期)

| 慶長4年(1599)閏3月3日に大坂で亡くなった前田利家は、遺言どおりに金沢の野田山に葬られました。 神苑にあるアーチ型石橋の図月橋(とげつきょう)。 この庭園は神社が建てられる以前の金沢城出丸金谷御殿に付属するもので、図月橋が造られたのは寛永19年(1642)前後だといわれています。 | |

| クリックで拡大 |

山口 大寧寺 磐石橋 寛文8年(1668年)(江戸時代初期)

| 山口に栄華を極めた大内氏終焉の地でもある大寧寺。大寧寺川に架かる磐石橋は江戸時代前期のもので、山口県三奇橋のひとつ | |

| クリックで拡大 |

滋賀県 日吉大社大宮橋(日吉三橋) 寛文9年(1669年)(江戸時代初期)

| 日吉大社境内を流れる大宮川に架かる石造反橋の大宮橋。走井橋、二宮橋と合わせ称して日吉三橋と呼んでいる。 三橋は、豊臣秀吉が寄進したと伝わる。当時は木造であったが、寛文9年(1669年)に石造りとなった。 | |

| クリックで拡大 |